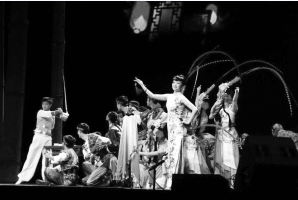

伴随着茶艺表演和俏花旦伴舞,刘靓靓将四川清音唱进了克里姆林宫。 刘靓靓供图

四川清音是四川省传统戏曲剧种之一,渊源于明清时的俗曲,在清乾隆、嘉庆年间盛行。最早这一剧种叫“唱小调”,又因演唱时艺人自弹月琴或琵琶,也被称为“唱月琴”或“唱琵琶”,后来又被称为“清音”。2008年,四川清音被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

1957年,被誉为“一代清音大师”的清音表演艺术家李月秋,赴莫斯科参加世界青年联欢节,演唱了《小放风筝》《忆我郎》《青杠叶》等经典作品,荣获了金质奖章。

半个多世纪之后,在“俄罗斯中国旅游年”主题文艺演出中,伴随着茶艺表演和俏花旦伴舞,“中国曲艺牡丹奖”获得者刘靓靓演唱的一曲《布谷鸟咕咕叫》,把四川清音唱进了克里姆林宫。这是整台演出中唯一的曲艺类节目,也是四川清音第二次出现在高规格的国际舞台上。

28年学唱、表演、传承四川清音,刘靓靓在继承这一剧种精髓的基础上,勇于创新,让四川清音在新时代获得了新生命。

1990年,16岁的刘靓靓被推荐到重庆艺术学校(现重庆文化艺术职业学院)学习曲艺,第一次接触到四川清音。

为了让学生成为综合性人才,学校老师要求他们“一专多能”,除了挑一个“学得精”,还得“多能”——金钱板、车灯、四川盘子、四川竹琴等曲种也都要会。学习过程充满了艰辛,手被磨出血泡、起了老茧,都是家常便饭。“有些技法,我们都是‘傻练’出来的。当时年龄小,悟性不高,练习姿势不规范,以至于我现在长时间伏案工作时就会肩颈疼痛;颈椎病发作时,更是整晚睡不着,起床都需要人扶。”刘靓靓说,“吃了这碗饭,就要有基本的艺德和职业道德。”

功夫不负有心人,经过5年的基础学习后,老师认为刘靓靓有学习四川清音的潜质,对她更是厚爱有加。1995年,刘靓靓进入重庆市曲艺团,先后跟随四川清音传承人李静明、谭伯树夫妇,肖顺瑜、邓碧霞等系统学习四川清音的表演技巧。

四川清音传统演唱方式是坐唱,摆上一两张八仙桌,主唱者坐在正面居中,琴师坐在左右两边,面对观众表演。1952年,重庆接待前苏联文化代表团演出中,邓碧霞演唱传统名曲《悲秋》时,将竹鼓放在特制的竹架上,改坐唱为站唱,首创四川清音新的表现形式,为清音艺人所效仿。后来,坐唱的形式逐渐被站唱代替。

1995年,重庆市曲艺团创作的四川清音表演唱《搬上新居迎太阳》登上舞台,这是由站唱转为表演唱的代表性作品,曾荣获文化部文华新节目奖。“1998年,我们带着这部作品参加中国曲艺节时,由于当时整个曲艺界都没见过这种形式,有些争议是正常的。现在看来,我们表演的还是四川清音,并没有脱离本体,只是把鼓板架子放在一旁,融入了更多的表现形式。因为呈现形式新颖,观众接受度很高。”刘靓靓感慨道,“我们也算是第一个吃螃蟹的了。”

时代在变化,四川清音也在不断变化:名称由“唱小调”“唱琵琶”,到正式得名“四川清音”;演奏方式由一人独唱到一人伴奏一人唱,再到十几人的乐队伴奏;伴奏由琵琶到现在的交响乐、电子音乐等。

在刘靓靓看来,如何传承弘扬优秀传统文化,推动其创造性转化、创新性发展,让优秀传统文化为群众喜闻乐见,是每一位非遗传承人的责任。

“发展四川清音,就要响应时代呼声,展现各族群众对美好生活的向往,用我们特有的说唱技巧,吸纳各个曲种优点,创造老百姓喜闻乐见、以当代审美能接受的作品,说唱中国好故事。”刘靓靓说。

28年间,刘靓靓坚守传统文化、不断创新发展,取得了骄人的成绩。2016年初,她在重庆市沙坪坝区儿童艺术学校开设了四川清音、四川盘子课程,定期为孩子们进行专业指导。“传统文化的传承需要从娃娃抓起,至少从了解传统文化开始,在了解的基础上,加上后天爱好,一些好苗子必将成为未来的传承人。”刘靓靓很有信心地说。